La principale lezione da trarre dalla crisi del mercato obbligazionario statunitense della scorsa settimana è che le azioni del governo degli Stati Uniti hanno sempre delle conseguenze — a prescindere dal fatto che siano giuste o sbagliate. I mercati, infatti, non tollerano alcun elemento che destabilizzi l’ordine del sistema finanziario, incluso il controllo sul debito sovrano degli Stati.

Nel mondo post-Bretton Woods delle banche centrali “indipendenti”, del sistema dei cambi fluttuanti e della finanza “originate to distribute”, nessun governo ha il controllo effettivo delle proprie finanze. Il valore del debito è determinato da investitori speculativi, sia a breve che a lungo termine, ossia trader che puntano sulla differenza tra prezzi attuali e futuri. Esiste un mercato da 800 miliardi di dollari basato su questo tipo di “basis trade” sui titoli del Tesoro statunitensi, dominato da pochi hedge fund: Citadel, Millennium, Bridgewater, tra gli altri. Se uno di questi fondi sbaglia una scommessa e si vede costretto a liquidare per una margin call, può scatenarsi un’ondata di vendite di panico, generando una crisi di liquidità e il crollo del mercato. Questo è, con ogni probabilità, ciò che è accaduto l’8 aprile, quando il rendimento dei titoli trentennali statunitensi — di norma un rifugio sicuro nei momenti di crisi azionaria — ha superato la soglia del 5%.

La situazione si stava accumulando da 18 mesi, e l’attacco tariffario dell’Amministrazione Trump potrebbe aver rappresentato la miccia che ha innescato questa crisi di leva finanziaria inversa. La gravità dell’evento è paragonabile a quella delle crisi del 2019 e del 2020, quando la Federal Reserve fu costretta a iniettare liquidità in massa. Ma oggi, il presidente della Fed, Jerome Powell, rischierebbe di essere accusato di cedere a pressioni politiche se dovesse intervenire in emergenza pochi giorni dopo le richieste pubbliche di azione da parte di Trump.

Una fonte tutt’altro che estranea alla guerra finanziaria, The Economist di Londra, ha ammesso che “il sistema finanziario americano è stato vicino al baratro” l’8 aprile. “È probabile che la turbolenza ritorni… Se il trading dovesse bloccarsi di nuovo, la Fed sarebbe costretta a intervenire come acquirente di ultima istanza e a offrire prestiti d’emergenza a imprese sistemicamente rilevanti in difficoltà. (…) Tuttavia, ciò potrebbe provocare ulteriori scosse, e resta aperta la questione di quanto le banche centrali possano effettivamente utilizzare la politica monetaria per attenuare i rischi sistemici. Sarebbe imprudente pensare che gli shock siano finiti, o che la fiducia degli investitori stranieri negli asset americani — oggi incrinata — possa essere magicamente ripristinata. Quanto ancora potrà reggere il sistema prima che qualcosa si rompa davvero?” (The Economist, 10 aprile 2025).

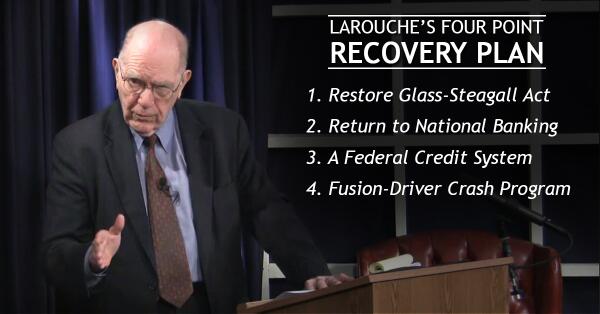

Un nuovo maxi-salvataggio da parte della Fed aumenterebbe il rischio di iperinflazione. Che cosa serve, dunque, per evitare un colossale bailout in dollari e una profonda recessione? Nulla di meno che una riorganizzazione complessiva del sistema finanziario: eliminare intere categorie di debiti speculativi, separare le banche commerciali da quelle d’investimento e impedire a queste ultime l’accesso alla liquidità della banca centrale; creare una Banca Nazionale per le Infrastrutture presso la Federal Reserve di New York, cominciando con progetti per energia e acqua, oltre a prestiti internazionali per lo sviluppo. Il capitale iniziale? Un’operazione di scambio tra titoli del Tesoro e quote azionarie nella nuova banca pubblica (nella foto: le 4 leggi di LaRouche per uscire dalla crisi).

© 2026 MoviSol

Tema di Anders Noren — Su ↑